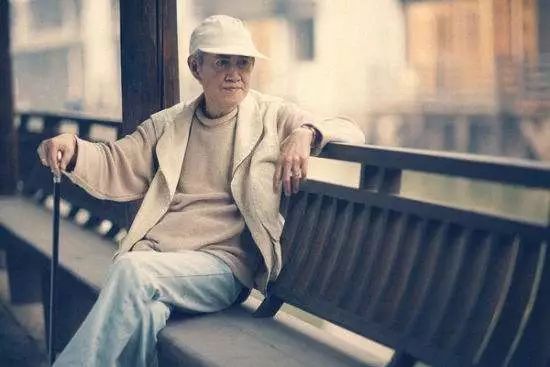

出生在情人节的木心,一生被浪漫宠溺

- T大

明天是木心先生的诞辰。他在中国文学史上始终如同一个隐世高手,被认识得太晚,只留下匆匆一瞥。

陈丹青曾经问他,怎么才能成为艺术家?木心回答: 连生活都要成为艺术。多么俏皮又浪漫的回答。莫不是出生在情人节赋予他的浪漫吧?

朦胧不露骨、浪漫而精致的小诗,是木心擅长的。但他总说“温暖、安定、丰富,于我的艺术有害,我不要,我要凄清、孤独、单调的生活”。

透过木心的笔下,你会看到这个世界上可能有的复杂感和微妙。木心说,年月既久,忘了浪漫主义是一场人事。我们也会忘记许多作家,但木心的价值之深,使他停留在世人面前的时间会越来越长。

以下内容是著名作家骆以军给凤凰网文化的独家供稿,原文之前仅刊载于台湾的《印刻》杂志,从未在大陆发表过,此次发布前,骆以军对文章进行了重新修改。

木心

文明场景的伟大幻术

——追问追思木心

文| 骆以军

年轻时我读木心常似懂非懂,不解其意(他那些警句又似禅宗偈语里繁若星辰的大哲人、大艺术家、大文学家,我大部分没读过),感觉抒情的启动或终极辩证的机锋后头,总有两只手指在扳动翻转着一枚银币之正反两面,检测、棒喝、遁逃、却又痴情想展示一幅已灭绝了的,像光焰熄灭前一瞬辉煌残影,像《红楼梦》、像《陶庵梦忆》那样一个文明场景。

那枚钱币,既翻转着古代与现代、东方与西方、朝圣与返俗、抛弃与拾遗、死荫之境与呵护祝福、犬儒与激切……

如果未必是他散文与诗创作的理想读者,仅独立拿着《温莎墓园日记》的诸篇小说阅读,你也会感觉到各篇之后总有一个哈姆雷特,沉吟、固执、一种道德情境无从选择的惘然或遗憾、一种“将要被翻转到钱币另一面”的悬念或暂时搁浅。

1.

缩限在《温莎墓园日记》这本集子里的诸篇小说,也各自遮藏隐蔽、欲语还休,只给见树却如雾中风景让读者存在“背后有一整片森林”之印象,即是这种“彼岸性”:曾经如此繁丽的文明全景;曾经如此和谐的人文宇宙;曾经如此严守风格风骨的文人丰仪;曾经如此守诺重情的义理秩序;灿若繁星的欧洲诗人哲人引句;或如《世说新语》人物品藻,几笔素描即栩栩如在眼前的,“全人”该是如何言行、自由、潇洒、高远。

譬如《SOS》的将沉之轮船里一位医生面临救临盆孕妇还是自己逃命,然即使帮忙接生完全了婴孩诞生之神圣一刻,他们(医生、产妇、婴孩)旋即一同随沉船灭顶。譬如《七日之粮》中,围城者司马子反与被围者华元之间的君子诚信(“你们好好坚守城池吧,我们也只有七日之粮了,吃光,就回去。”),连为君者(楚庄王)面对这种君子之德,亦不敢逆之折之;譬如《五更转曲》写崇禛末年江阴县典史阎应元率全城军民,惨烈守城乃至城破被俘被戮之悲壮围城史;乃至《寿衣》这篇,近乎向鲁迅《祝福》里的祥林嫂致敬的,同样“南方的忧郁”的江南小镇的场景、氛围、群众演员、叙事者视觉被这底层苦难者绝望无言翻不了身(一是阶级,二是礼教传统)的哀愤同情,那种左翼作家暗影浓厚的版画风格。

祥林嫂

这几篇小说,我们闻到一种古典的芬芳,或对某种古老道德价值之孺慕。似乎那个沉郁冷诮、那个议论起培根、瓦格纳、埃默森、蒙田、托尔斯泰……像隔邻老友,那个“结结实实的怀疑论者”的木心,不见了,或是不像了。

木心在《鱼丽之宴》里的几篇应答编辑或学者提问,有许多段落至今读了仍令人心惊,譬如:“……‘文学’,酸腐迂阔要不得,便佞油滑也要不得,太活络亢奋了,那个‘品性的贫困’也到底不是‘行路’、‘读书’就可解决。时下能看到的,是年轻人的‘生命力’,以生命力代替才华,大致这样……”

譬如被问起“在什么地方(环境)您写得最顺意?”答曰:“繁华不堪的大都会的纯然僻静处,窗户全开,爽朗的微风相继吹来,市声隐隐沸动,犹如深山松涛……电话响了,是陌生人拨错号码,断而后续的思绪,反而若有所悟。”

譬如在《仲夏开轩──答美国加州大学童明教授问》(这篇访谈或是关于木心研究的经典资料),当被问及“西方文化究竟是如何影响您?”他的回答:“人们已经不知道本世纪20、30年代末,中国南方的富贵之家几乎全盘西化过,原因有三:一、大都会的殖民地性质辐射到小城市而波及乡镇。二、西方教会传道的同时带来了欧洲文明是系统的博洽的。三、成年人对域外物质文明的追求,便利了少年人对异国情调的向往。……”

当被问及“如何对待中国文化精粹?”他回答的让人抓耳搔腮:“中国曾经是个诗国,皇帝的诏令、臣子的奏章、喜庆贺词、哀丧挽联,都引用诗体,法官的判断、医师的处方、巫觋的神谕,无不出之以诗句,名妓个个是女诗人,武将酒酣兴起即席口占,驿站庙宇的白垩墙上题满了行役和游客的诗。

木心

北宋时期的风景画(山水)的成就,可与西方的交响乐作模拟,而元、明、清一代代大师各占各的顶峰,实在是世界绘画史上的奇观。西方人善舞蹈,中国人精书法,中国人的‘书法’之道,是所有的艺术表现中,最彰显天才和功力的一种灵智行为……”他还说到中国古代的雕刻、陶、青铜、瓷、古典文学、古哲学……但又说:“中国文化发源于西北,物换星移地往东南流,流到江浙就停滞了,我的童年少年是在中国古文化的沉淀物中苦苦折腾过来的……”

在《战后嘉年华》这篇,木心少见的不是一片废墟墓园而是回忆的梦里的长幅“清明上河图”,那个熠熠发光如在梦动的“儿时江南”:“我曾见的生命,都只是行过,无所谓完成。”

“日本侵占中国江南,始时国民纷纷逃难,到了全部沦陷,人们又各回故乡,谨慎苟且度日,忙于对付各种苛捐杂税,脸色凝重,道路以目。大小城市百业萧条萎顿,偶有伪饰的繁华,所谓‘共荣圈’的骗局把戏,显得力不从心。被侵略者与侵略者都渐渐知道局面既长而不会维持太长,你的好梦就是我的噩梦,那么你的噩梦便是我的好梦,一种骎骎八年变得又僵硬又软靡的等待心情,弥漫整个江南。

乱世必有的普遍的虚幻感,始‘时值非常,一切从简’成为那年月最流行的礼节性的托辞。自然景象虽则四季如仪,而清明节扫墓,同时祭奠为国捐驱的阵亡将士,中秋节赏月,家破人亡能有几处称得上团圆,山川森木都一色惫顿恍惚,是人的心情的投影吧。”

这个“南方”,“古镇”,像浸泡在西方文明羊水中面目尚模糊的胚胎,不及长全,即因战火、逃难、革命,歪斜瘪塌地只好硬被穿戴上古代衰老梦境的戏服,我们在张爱玲的《小团圆》、《雷峰塔》,鲁迅的《朝花夕拾》读过这些恍惚如梦,扭曲变不了脸,或新旧华洋文化冲击而易碎、轻蔑自嘲的笑、困惑迷惘的“无所谓完成”的人们的脸。

凤凰网文化为纪念木心逝世四周年策划的纪录片《归来的局外人》

2.

木心在《温莎墓园日记》一书之序中,像《红楼梦》的锦织幻绣那样写到儿时在故乡乌镇看戏的经验,“如梦而难醒”:

“……要候‘班子’开码头开来了,才贴出红绿油光纸的海报,一时全镇骚然,先涌到埠口的帮岸上,看那几条装满巨大箱笼的船,戏子呢,就是爬动在船首船艄的男男女女,穿着与常人无异,或者更见褴褛些,灰头土脸没有半点杨贵妃赵子龙的影子,奇怪的是戏子们在船上栗栗六六,都不向岸上看,无论岸上多少人,不看,径自烧饭,喂奶,坐在舷边洗脚,同伙间也少说笑,默默地吃饭了。岸上的人没有谁敢与船上招呼……

混绿得泛白的小运河慢慢流,汆过瓜皮烂草野狗的尸体,水面飘来一股土腥气,镇梢的铁匠锤声丁丁……散戏,众人嗡嗡然推背接踵而出寺门,年纪轻的跨圮墙跳断垣格外便捷,霎时满街身影笑语像是还有什么事情好做,像是一个方向走的,却越走越岔渐渐寥落,寒风扑面,石板的磔咯声在夜静中显得很响,电筒的光束忽前忽后,上桥了,豆腐作坊的高烟囱顶着一弯新月,下面黑得像深潭,沿岸民房接瓦檐偶有二三明窗,等候看戏者的归返──跟前的一切怎能与戏中的一切相比,本来也未必看出眼前的人没意识,见过戏中的人了,就嫌眼前的人实在太没意趣,而‘眼前的人’,尤其就是指自己,被‘戏’抛弃,绝望于成为戏中人。”

这段文字,真是美,完全不输布鲁诺‧舒尔茨的短篇名作《肉桂色铺子》。

梦外之悲。梦里不知身是客。戏中悲欢离合鲜衣怒冠。戏外是仆跌摔进二十世纪“现代”那光天化日下的古代遗迹、精神性、人世愿懑、脏污小运河旁甩头甩脑走动的“冥晦之境的同族之群体”。既憎恶又伤怀。既尖诮却又厚道。

木心说:“某西班牙画家说,他望着雅典的帕德嫩神庙,感到世界上一切文明文化都是从这八根石柱中出来的。”但他经历过谜一般的“十年浩劫”、譬如远亲沈雁冰这一辈的30年代中国现代创作灵魂们,从身体和可能展开的文学成年期整个摧毁、斩断,他却出走纽约、文字的呼吸仍那么清新激烈,但他大口呼息的“欧罗巴精神”,同一座时钟其实亦正是二战那恐怖屠杀、文明彻底崩毁、种族灭绝、噩梦般的荒原。形成一个永远侧身在一切场景之外的异乡人,或游魂的自我形貌。他说:“我恨这个既属于我亦属于它的二十世纪,多么不光彩的丧尽自尊的一百年,无奈终究是我藉以度过青春的长段血色斑斓的时光,我,还是,在爱它。”

当童明教授问起他“尼采所说上帝之死,与那个主宰道德世界的上帝相辅相成的人文主义随上帝俱亡,尼采呼啸的‘悲剧精神’是什么呢”,“这似乎又是二律背反”?木心典型的回答方式是:“问题愈谈愈大,也愈黑,我向来只是剧场中的后排观众,你要我突然坐到前排靠近舞台,又何苦呢。”

《温莎墓园日记》

但当童明再问,他则恳切作了一段非常严肃的回答(此处不再摘引,请参看原书),提到:“中国的成语‘哀莫大于心死’,就是指这种地步和状态,还有两个成语,叫做‘绝处逢生’,叫做‘置之死地而后生’又是很可爱的逆论。”或当被问起“作家的被理解”,他则诮讽:“《聊斋志异》里面有许多女的男的,俊俏伶俐,非常之需要赞美,非常之不求理解,一但眼看要被理解了,便逃之夭夭。”

3.

如果我们把木心在他创作中吝于显露的那个“追忆似水年华”的教养底牌,那漂着瓜皮、狗尸的小河渠和篷船上狼狈却又华丽的戏子们,那江南古镇,视同舒尔茨的《鳄鱼街》、《肉桂色小铺》那穿越过栉次鳞比,像化石岩层的老人老教养老工匠或老掌柜的少年启蒙,那像是渡过一条夜梦与白日真实的边界冥河,不同于张爱玲、沈从文、鲁迅,也不同于大陆80年代崛起的“寻根派文学”,木心的庞大作品群似乎总在精神上离开、漂远那个宛然若真、似戏若梦的原乡。

而木心的乌镇,也并不是农村,而是所谓“中国文化物换星移地往东流,流到江浙就停滞了,我的童年少年是在中国古文化的沉淀物中苦苦折腾过来的”,那个“二、三〇年代,几乎全盘西化过的,中国南方的富贵之家”这个“文明小史”,保存的当时新型态工商人、小布尔乔亚、新旧混处的老师、或夫人姨太太、或环绕着的老工匠或新小生意人……这样一个江南小镇繁错多层次的男女、经济、死生关系网络(黄仁宇言)。

则《夏明珠》与《第一个美国朋友》这两篇小说,是极珍贵难得,像木心挟带着一个较全景、较暗影折藏、层层累聚的“身世”,因之在抒情或道德之硬币翻转选择也更艰难,陷困于小说编织之人物群命运与品器的“文明沉淀物”。

恰巧木心在这两个小说中使用的“我”,那个“我曾见的生命,都只是行过,无所谓完成”的“我”;在《此岸的克利斯朵夫》中对青年席德进像偈语又像预言所说的“我这个自己还不像自己,何必谈它”的“我”;“谈事说物不宜插入一个‘我’”的“我”;在这两篇小说里,是以孩童的视角发声的。

《夏明珠》里,“我”这个小男孩,和姊姊,像博格曼《芬妮与亚历山大》的“从孩童之眼看着大人世界的种种纠葛”,因为是小孩,所以无能作决定,只能观看。

夏明珠是父亲(作为乌镇出身到上海冲事业的工商实业家)在上海的“姨太太”,“父亲一人在大都市中与工商同行周旋竞争,也确是需要有个生活上社交上的得力内助。”这于是在小孩的世界,形成母亲(传统小镇的大老婆)与“那个女人”(代表上海这十里洋场所有新奇梦幻,华丽炫目的排场与教养)隔空对阵。

木心

然也因此当小孩暑假赴上海游住时,形成一周旋于父亲、母亲、夏女士之间的“空腾出来的”,大人关系间的暧昧地带,“妈妈一定会问的,哪些该讲,哪些就不讲。”(让人想起少女张爱玲被问起“比较爱姑姑还是比较爱妈妈”的焦虑、世故、困扰),同时也因此在叙事上展开了“奇异的冒险”。

这一切当然从父亲丧亡后,夏女士如折翼之鸟回到古镇而巨大翻转。夏女士几次托人向母亲恳求,希望归顺进他们家(上海的洋场交际被拗折回传统中国古镇的大老婆与妾之间的“宗姓”旧秩序斗争),她为父亲生下一女,至少希望这孩子姓父亲的姓。母亲则守着传统大妇之懿德,但被激怒时亦说出这样狠话:“她要上我家的门,前脚进来打断她的前脚,后脚进来打断她的后脚。”

这几乎是可以从《红楼梦》、《海上花》援引片段即不断繁衍、万花筒化的中国女性斗争戏。然木心又将墓碑上的钱币喀啷翻转,太平洋战争爆发,古镇沦于日本法西斯军人与“维持会”之手,“我”与母亲、姊姊躲在楼上,不敢与人知,时局艰险,连管家、仆人皆人心惶惶。

辗转才知夏明珠女士被日本宪兵抓去,因为一口流利英语,被认定为英美间谍,且因坚拒不愿被奸污、刚烈斥骂,惨遭肢解。母亲这时大恸,冒险请管家收尸,且将之葬在祖坟地上;并托人寻找那个小女孩,然回复是:已被卖掉,下落不明。

《第一个美国朋友》亦是由这样一个童年、敏感、体弱,且生于江南有钱人家的“我”──甚至更贴近于鲁迅、张爱玲、周作人他们的童年大宅──这样打开故事,讲述这个早慧抑郁的男孩,和他的美国医生之间,一种杂揉着启蒙(同时代表大人、较文明的西方、以及掌握专业技术及知识的医生)、信任、关于对话的教养的成长小说。

木心

但与另一篇同样带有童年回忆气味的《寿衣》(近乎鲁迅笔下的祥林嫂,或张爱玲《雷峰塔》里的“何干”、“秦干”这些乡下嬷嬷,她们和这孩童主人翁的家庭之间的旧社会经济依存关系,与主仆伦理,所展开的悲惨身世)相较《第一个美国朋友》,环绕这男孩身边的,是一个和陈妈、男仆、陈妈的无赖老公、私塾老师、账房先生、舅父舅母这些中国人际所布展的,暗影、耳语、奸险或忠实人际经验不同的,这个美国医生(以及周围的护士们)带给了这个男孩是一个西化的、敞亮(小教堂里速写来的漫画像、建筑积木、电动玩具)、虽然病中无以名状的忧郁,但那些洋人(包括院长太太、罗莎丽小姐、仆役)给与这男孩的,全是一种更高度(因此更自由、更新奇、更具想象力)文明对一个孱弱孩童(同时因生病而坏脾气)的宠溺和劝导。这是否有某种对发生在三〇年代中国南方的“西方文明进入”姿态的素描?然确实这在这个乌镇孩童的回忆之廊,是和《寿衣》的陈妈、和夏明珠,是并存在同一时期,同样的故事世界。

如果我们把《温莎墓园日记》里的诸短篇视为一,像木心这样的,代表二十世纪出到三〇年代,穿过共和国现代小说──余华、苏童甚至王安忆、叶兆言、格非──同时带我们运镜进入,却有部分“不在场”的南方中国,南方小资产阶级、文人、艺术家、知识分子的“荒弃的墓园”,不在场的“我”,过度年老的中国文明与世故,却又在承受西方文明冲击(启蒙)时,像个病弱敏感的孩童。

则《此岸的克利斯朵夫》,更可看出那枚墓碑上的钱币,木心翻转它时,颤抖手指后面,对于中国现代文学艺术与哲学,在时光快转、拿来主义、常只是像穿脱戏袍的顾盼与装腔,那注定是“蛹”、孱弱病童、高蹈青年,不及成熟稳健却被卷进“浩劫”,出亡,转眼便是一老叟的难以言喻之“多重视焦”了。

那个病童承受的西方文明,青年如戏扮串的迟来的欧洲艺术,或流产的浪漫主义,在后来终于洪流般将一切淹没的劫难,它们只是残余视网膜流光印象的灭尽的烟花。

这让我们想起木心的“我曾见的生命,都只是行过,无所谓完成”他在《温莎墓园日记》中特别提到福楼拜《情感教育》里,阿尔鲁夫人的珠宝家具被拍卖的场面,“实在写得好,残酷,噢,文学是,必得写到一败涂地,才算成功”。

福楼拜

废圮的墓园。被拍卖的公爵的爱情传奇里的红宝石项链。无情的世纪。穿行过那文明大坏毁,人们全疯了的“浩劫”。他深情款款回望的十九世纪。或欧罗巴文明。或古代。他憎恶却又痛爱的二十世纪。回忆中的乌镇。青年艺术家那羽翼不全却两腿发光,那些传递延俄,或信息不全的“约翰.克里斯朵夫”的殉于美。

那个遮藏隐蔽的,如河面倒映之戏中戏的,童年教养。所有行过的一切都如梦中场景,销毁融解;如深海沈船遗骸,无从打捞。这样读木心的《温莎墓园日记》诸篇小说,我们感到一种奇异的、巨大的“已不在”的文明空洞战栗,但诸篇似乎时空漫散,并不统一的记忆残骸、灯光一灭戏即结束的旧园、古镇、异国街道、古代、青年艺术家之前的纯爱……“我”总是像哈姆雷特的父亲,一个游杂在舞台之外的鬼魂,惶然、感伤、苦笑、遗憾……。

这些跨度极大的短篇小说折缩的文明布置,因为这种“不在了”、“让我回忆看看”、“无可语之者”的“我”始终带着叙事者的别扭、劫后余生的“沮丧”、一种对情操美感的挑剔、孤癖,于是逐篇读下来形成一种残骸层层挤压、难辨难重建其原貌的、“流浪者的痛史”。对于小说,木心的野心或远不如他之于绘画、散文,以及诗。

但反而是透过这些小说(他总将之自嘲为“演戏”),或这些小说其实比他跨度同一年代、时间的中国现代小说,那翻转人类道德困境、钱币之手指,更多几重的犹豫和参数,我们在这些小说看到木心那孤绝、刚烈、冷诮印象之外的,厚道、柔慈、和温暖。我们或可说他文学灵魂的近亲,其实是曹雪芹,或张岱。